Les résultats du volet pollution

L’un des objectifs fondamentaux du volet « pollution » d’ESPOIRS, est de déterminer si les communautés de « bigorneaux », associées aux habitats intertidaux rocheux sont impactés par l’eutrophisation du milieu.

Autrement dit, il s’agit d’évaluer leur réponse à un enrichissement en nutriments inorganiques (en particulier les nitrates) issus des activités humaines (agriculture, eaux usées...). Au-delà des effets adverses pour la santé humaine, ces phénomènes, de plus en plus répandus à l’échelle globale, représentent un important facteur de stress pour les organismes marins et sont à l’origine d’une diminution et d’une simplification de la biodiversité côtière. Pour les estrans rocheux, iI a par exemple été démontré que l’augmentation de la charge en nutriments modifie les communautés d’algues, en stimulant la prolifération d’algues vertes opportunistes au détriment des algues brunes pérennes. Ces dernières jouent par ailleurs un rôle essentiel en fournissant un habitat propice pour de nombreuses espèces animales. Toutefois, un déficit de connaissances persiste quant à l’impact de l’eutrophisation sur les communautés de macrofaune intertidales et en particulier de brouteurs tels que les gastéropodes, inféodées aux canopées d’algues brunes qui recouvrent les estrans rocheux. Les quelques études menées à ce sujet présentent des résultats contrastés, en raison de différences en termes de régions étudiées, de contextes environnementaux et de méthodologies utilisées. Il est ainsi actuellement difficile de conclure sur la manière dont ces communautés répondent à l’enrichissement en nutriments. Pourtant, répondre à cette question permettrait d’évaluer si ces compartiments biologiques peuvent servir d’indicateur précoce pour détecter et suivre ce type de pollution, dans une perspective de bioindication.

Au cours de cette première année, la stratégie d’échantillonnage ainsi que le protocole ont été adaptés pour étudier plus finement cette réponse. Ces ajustements sont le fruit d’un processus de co-construction entre les membres de l’équipe projet et les participants (« Mandaté.e.s » et « BioLitien.ne.s ») et ont été documentés à plusieurs reprises au sein des précédentes gazettes. Vient aujourd’hui le temps des premiers bilans : Que peut-on retenir des premiers inventaires réalisés ?

Description de la base de données produite

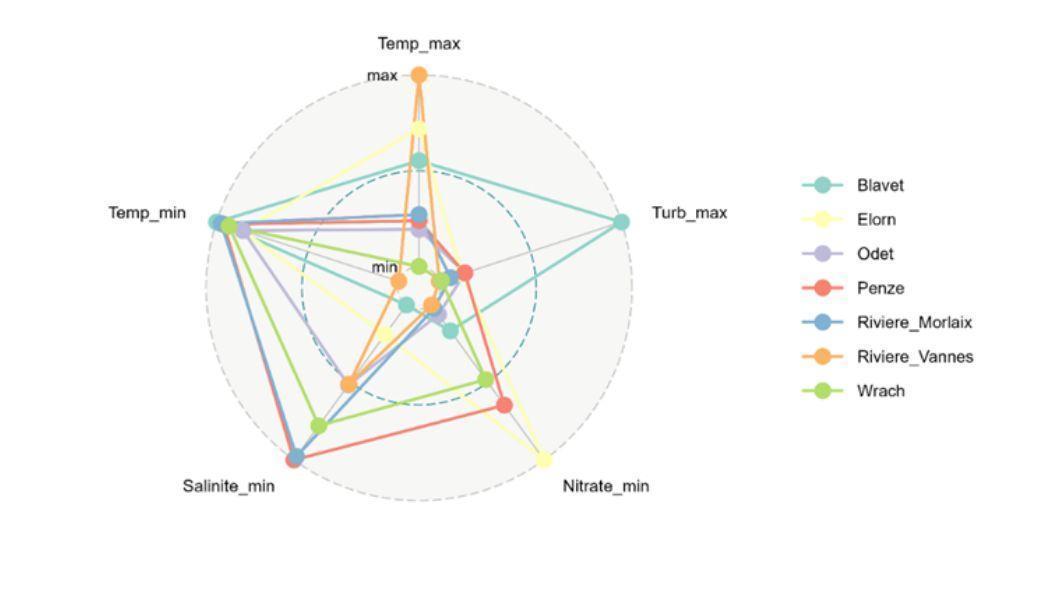

Au total, 10 estuaires qui ont été échantillonnés, dont 7 ont pu bénéficier d’une caractérisation suffisante à la fois de la physico-chimie de la masse d’eau et de la charge en nutriments, pour poursuivre les investigations. Comme le montre la figure suivante, les 7 estuaires décrivent des contextes environnementaux variés, ce qui est nécessaire pour être en capacité de démêler l’influence de la pollution des autres effets environnementaux.

Profils environnementaux relatifs des 7 estuaires échantillonnés : Température maximales annuelles (Temp_max), Turbidité maximale annuelle (Turb_max), Concentrations minimales annuelles en nitrates (Nitrate_min), Salinité minimales annuelles (Salinite_min) Température minimales annuelles (Temp_min).

Au-delà du contexte hydrologique, les communautés de l’estran sont également façonnées par les caractéristiques de l’habitat telles que la ceinture d’algues échantillonnée, son recouvrement ou la nature du substrat. Pour considérer ces effets, le nouveau protocole ABB+ intègre désormais plusieurs nouvelles métriques permettant une description plus fine de l’habitat associé à chaque quadrat. Au total, ce ne sont pas moins de 25 variables environnementales qui ont pu être initialement renseignées pour tenter d’évaluer la réponse des « bigorneaux » aux différentes concentrations en nitrates.

Les premières analyses des données

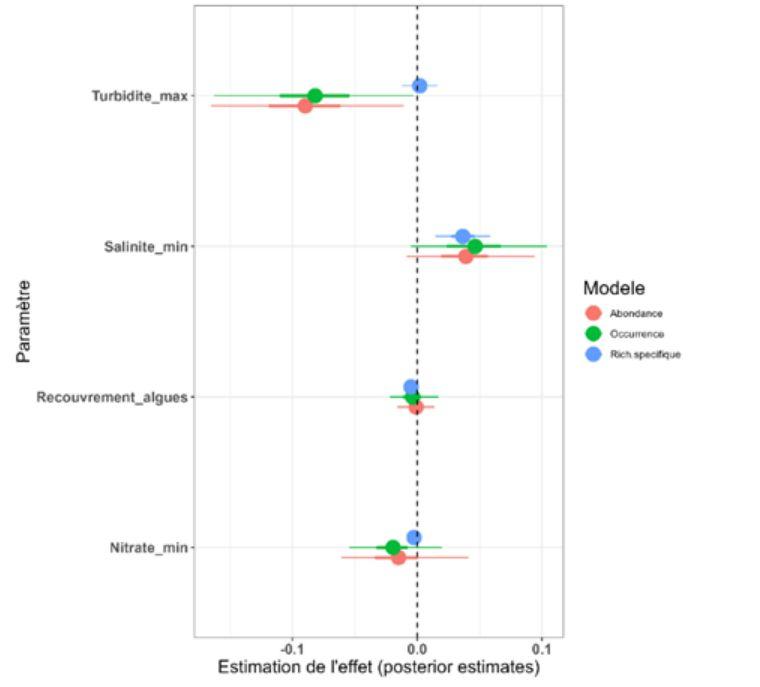

Pour déterminer comment les communautés de gastéropodes répondent aux différents contextes environnementaux, l’analyse des données a reposé sur l’utilisation de modèles statistiques. Ces approches visent à identifier des liens statistiques entre des variables dites « explicatives », dans notre cas les variables environnementales, et une ou plusieurs variables « à expliquer », c’est à dire descriptives de nos communautés : l’occurrence et l’abondance des espèces, ou encore la diversité des différentes espèces. Sans rentrer dans les détails, l’approche utilisée a permis à la fois d’évaluer la réponse spécifique de chacune des espèces de gastéropodes mais également de déterminer si une réponse homogène se dégage à l’échelle de l’ensemble de la communauté. Dans ce cadre, un impact (qu’il soit positif ou négatif) peut alors être considéré comme hautement probable si l’intervalle de l’effet estimé (intervalle crédible) n’inclut pas 0. En résumé, et comme le montre la figure suivante, aucun effet des nutriments n’a pu être pour le moment mis en évidence à l’échelle de la communauté quel que soit le paramètre de communauté utilisé (l’abondance, l’occurrence des espèces ou la richesse spécifique).

Résumé de l’estimation de l’effet de certaines variables utilisées pour étudier les variations de l’occurrence, de l’abondance des espèces et de la richesse taxonomique. Les intervalles crédibles estimés par les modèles permettent d’identifier si un effet peut être considéré probable ou non. C’est par exemple ici le cas pour la turbidité maximale annuelle qui présente un effet négatif sur l’abondance et l’occurrence des espèces.

Perspectives

Ces résultats peuvent paraître, à première vue, décevants puisqu’ils semblent réfuter l’hypothèse scientifique initiale d’un impact négatif de l’eutrophisation sur les communautés de macrofaune de l’estran. En réalité, ces résultats doivent être considérés avec précaution, puisque l’actuel jeu de données ne permet pas encore totalement de décorréler les effets de certaines variables environnementales (par exemple la turbidité maximale vs les concentrations maximales en nutriments), contraignant à en sélectionner certaines au détriment d’autres. Il apparaît dès lors nécessaire que vous nous aidiez à poursuivre les efforts dans la collecte afin d’augmenter le nombre de données, tant au sein des embouchures déjà échantillonnées qu’au sein de nouveaux sites offrant une plus grande diversité de contextes environnementaux. D’autres pistes sont également envisagées pour poursuivre les investigations. Par exemple, il peut être intéressant d’utiliser d’indices de pressions anthropiques cumulées à l’échelle des bassins versants permettant une intégration plus large du contexte anthropique de chaque territoire, plutôt que de se limiter aux seules mesures in situ d’un facteur de stress, tel que les nitrates.